The Future of Civilization - Agriculture

1. 생존 (기초적 가치) > 1.1 식품 > 농업 (Agriculture)

The Future of Civilization 시리즈에 오신 것을 환영합니다. 앞으로 미래 문명의 모습을 각 산업 관점에서 하나씩 다뤄볼 생각입니다.

오늘은 생존에 필수적인 식품, 그 중에서도 제일 첫 단계인 농업에 대해 다뤄봅니다.

(The Future of Civilization은 ChatGPT와 함께 작성됩니다.)

🌾 현재 농업의 모습

1. 대규모 곡물 농업 (옥수수·밀·콩 등)

- 방식:

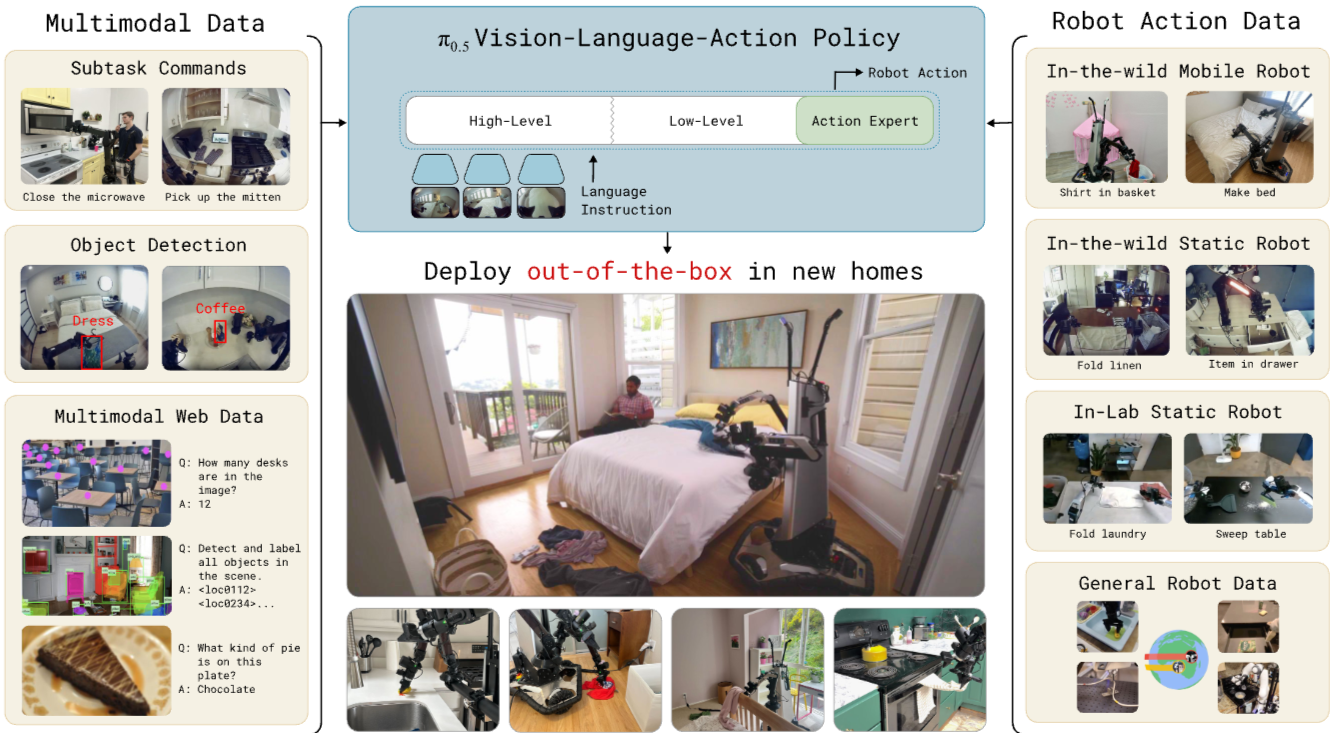

- 초대형 트랙터, 콤바인, 파종기 → 대부분 GPS·센서 기반.

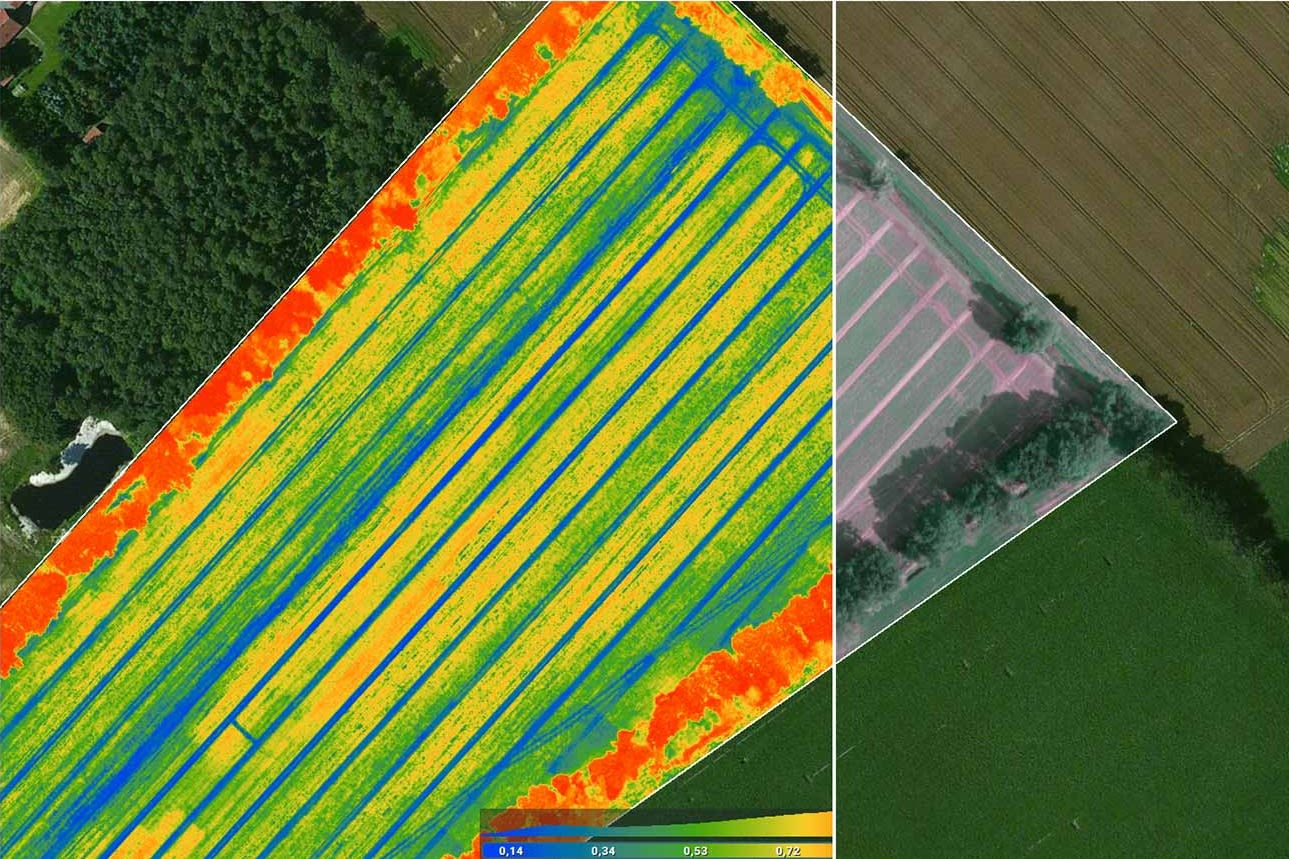

- 드론·위성 데이터로 토양/생육 상태 모니터링.

- 농약·비료 살포는 정밀 분사 시스템으로 자동화.

- 특징:

- 거의 공장형 농업.

- 노동력 투입은 최소화 → 운전·관리자 몇 명이면 수천 헥타르 관리.

2. 중소규모·다품종 농업 (채소·과일·쌀 등)

- 방식:

- 기계(이앙기, 소형 트랙터 등) + 사람 손 노동 혼합.

- 채소·과일은 수확이 비정형 → 여전히 인력 의존.

- 농민 + 이주노동자가 실제 밭·하우스에서 작업.

- 특징:

- 자동화는 느리고, 특히 수확이 큰 병목.

- 노동집약적이라 인력 부족 문제가 심각.

3. 첨단 농업 (스마트팜·수직농업·배양식품)

- 방식:

- 온실 내부에 IoT 센서(습도, 온도, CO₂, 광량) + 자동 관수·환기 시스템.

- 도시형 수직농장: LED 광원 + 수경재배 + 로봇 팔.

- 실험 단계: 배양육, 미생물 단백질, 곤충 단백질.

- 특징:

- 환경을 완전히 제어 가능 → 기후 영향 적음.

- 전기·기술 의존도 높음 → 초기 비용 큼.

🌾 농업의 구성요소

1. Land (토지)

- 의미: 농업이 이루어지는 물리적 공간.

- 특징:

- 경작 가능한 면적은 지구적으로 제한적. (삼림, 도시, 사막, 극지방 제외하면 전체 땅 중 농지 비율은 약 11% 수준)

- 토양의 질(비옥도, 배수성, 산도 등)에 따라 생산성이 크게 달라짐.

- 핵심 포인트: 땅은 확장하기 어렵고, 결국 “같은 면적에서 얼마나 많이, 지속가능하게 뽑아낼 수 있는가”가 관건.

2. Labor (노동)

- 의미: 농업에 투입되는 사람의 힘, 노동력.

- 특징:

- 전통 농업은 극도로 노동집약적 산업.

- 선진국에서는 농민 고령화 + 젊은 세대 농업 기피.

- 개발도상국은 여전히 대규모 인력이 직접 농업에 투입됨.

- 핵심 포인트: 자동화·기계화로 점점 대체되고 있지만, 과일·채소처럼 비정형 작물은 여전히 노동에 의존.

3. Resource (자원: 물·비료·에너지)

- 의미: 농업 생산에 필요한 투입 요소.

- 종류:

- 물: 농업이 전 세계 담수 사용량의 70% 이상 소비.

- 비료: 질소·인·칼륨 기반 화학비료 → 화석연료·광물 자원 의존.

- 에너지: 농기계 연료, 온실 전력, 물류 수송까지 모두 에너지 필요.

- 핵심 포인트: 지금 농업의 가장 큰 병목이자 가격 변동 요인.

4. Knowledge (지식/기술/데이터)

- 의미: 농업 운영을 최적화하기 위한 모든 정보와 기술.

- 범위:

- 전통적 지식: 계절, 토양, 병해충 경험.

- 현대적 지식: 데이터 기반 정밀농업, 유전자 편집, AI 최적화.

- 디지털 트윈: 기후 예측 + 농업 모델링 → 미래 농업 운영의 핵심.

- 핵심 포인트: 자원·노동·토지 문제를 기술로 극복할 수 있게 하는 최종 축.

정리

- Land = 공간적 기반 (얼마나 넓고 좋은 땅인가?)

- Labor = 인적 기반 (누가 어떻게 일하나?)

- Resource = 투입 기반 (물·비료·에너지 얼마나 효율적으로 쓰나?)

- Knowledge = 운영 기반 (데이터·기술로 얼마나 똑똑하게 관리하나?)

🌾 현재 걸린 bound

bound: 시스템 전체의 성능·수익을 제한하는 가장 큰 병목 요인

지금 당장 가장 강한 병목 = Resource, Labor

Knowledge는 점점 1순위로 떠오르는 예비 병목

Land는 지역·작물에 따라 국지적 병목

1. Land (토지) — 국지적 병목

- 지금 어디서 묶이나?

- 소농 위주 국가의 토지 쪼개짐(소유 분산), 경지 정리가 안 된 지역, 토양 황폐화/염류화 지역.

- 도시 확장·보호구역 규제로 신규 경작지 확대가 사실상 불가한 곳.

- 증상(현상 지표)

- 단위면적당 수익성↑에도 규모 확대가 물리적으로 불가.

- 유휴기반시설(용수·도로) 부족으로 기계 대형화가 막힘.

- 완화 레버

- 경지 정리·집단화(컨솔리데이션), 토양 복원(바이오차/유기물), 다중층 생산(온실·수직농업·AgroPV).

- 진단 질문: “면적을 늘리거나 필지 형태를 바꾸면 즉시 수익이 뛸까?”

2. Labor (노동) — 과수·채소·논에서 강한 병목

- 지금 어디서 묶이나?

- 비정형 수확(과일·채소), 모종 이식, 선별·포장 등 사람 손이 필요한 공정.

- 고령화 + 이주노동 의존 지역.

- 증상

- 제때 수확 못 해 폐기·품질 저하, 일손 구인 실패, 인건비 급등.

- “장비는 있는데 사람이 없어 놀리는” 경우.

- 완화 레버

- 자율주행 소형 플랫폼, 수확/제초 비전 로봇, 원격/공유 작업(라아스), 작물·재배방식의 기계친화 설계.

- 진단 질문: “인력만 충분하면 바로 생산·수익이 뛰나?”

3. Resource (자원: 물·비료·에너지) — 전 세계적 1순위 병목

- 지금 어디서 묶이나?

- 물 스트레스 지역(관개 의존), 비료·연료 가격 변동 민감 작형, 온실/수직농 장 전력비 비중↑ 사업.

- 증상

- 원가의 급격한 변동, 관개 제한, 비료 절감으로 수량·품질 하락, 에너지비로 마진 압박.

- 완화 레버

- 정밀 관수·가변 시비(센서·드론·지도), 점적/미스트, 생물학적 비료(질소고정·인용해), AgroPV/재생에너지 PPA, 폐자원 순환(퇴비·바이오가스).

- 진단 질문: “물/비료/전력 단가 20% 변동이 바로 손익을 뒤집나?”

4. Knowledge (지식/기술/데이터) — 가속 중인 예비 병목

- 지금 어디서 묶이나?

- 데이터 수집·표준화 미흡, 의사결정 자동화 부재, 품종·재배기술 최신화 갭.

- 증상

- 농가 간 수량 편차가 크고, 투입‑산출 효율이 불안정.

- 기후·병해충 이벤트 대응이 사후적(늦게, 크게 손해).

- 완화 레버

- 센서/위성/드론 데이터 레이크 → AI 처방(팜OS), 디지털 트윈 기반 계획·시뮬, 품종/재배 프로토콜의 표준화.

- 진단 질문: “동일 투입에 수량 변동이 큰가? 결정이 경험 의존인가?”

지금, 작물/스케일별 bound

- 대규모 곡물(옥수수·밀·콩): Resource > Knowledge > Labor > Land

- 과수·채소(원예): Labor ≈ Resource > Knowledge > Land

- 온실·수직농업: Resource(전력) > Knowledge > Labor > Land

- 소규모 분산농(도심/산간): Land(형상·접근성) or Labor > Resource > Knowledge

지금 무엇이 제일 시급한가?

- 원예/벼 위주: 계절 피크에 맞춘 로봇화·일손 공유, 기계친화 품종/수형 설계 → Labor 먼저.

- 곡물/온실: 정밀 관수·시비 + 재생에너지/에너지 효율화 → Resource 먼저.

- 전반: 데이터 파이프라인 구축(센서→대시보드→처방 자동화)로 모든 바운드의 민감도를 동시 하향.

한 줄 정리

- 지금은 대부분의 현장에서 Resource·Labor가 즉시적인 병목.

- Knowledge는 이것들을 상시 완화하고, 향후 10~20년 내 1순위 병목으로 부상.

- Land는 전 세계적으론 1순위는 아니지만, 국지 조건(토지 형상·토양·규제)에서 결정타가 됨.

🌾 솔루션

1. Resource-bound (물·비료·에너지)

문제: 물 부족, 비료 가격 변동, 에너지 비용 폭등

🔹 물 (Water)

- 정밀 관수(Precision Irrigation): 토양 센서·위성/드론 영상 기반 → 필요한 곳에만 물 공급

- 점적관수(Drip Irrigation): 뿌리에 직접 공급 → 전통 대비 물 사용량 20~30%

- 미스트/스프레이 관수: 증발 최소화, 실내 스마트팜에 적합

- 물 재활용 시스템: 온실·수직농장에서 배출수 회수 후 정화 재사용

🔹 비료 (Fertilizer)

- 가변 시비(Variable Rate Application): 드론/트랙터 GPS 기반 → 위치별로 다른 양 투입

- 미생물 비료(Agri-biotech): 질소고정균, 인 용해균 → 화학비료 의존 축소

- 퇴비·바이오차: 폐자원 활용 + 토양 탄소 저장

🔹 에너지 (Energy)

- Agrovoltaics (농업+태양광 병행): 농지 위에 태양광 설치 → 전기 + 작물 동시 생산

- 재생에너지 PPA (전력 구매계약): 농장이 태양광·풍력 전기 직접 확보

- 저전력 스마트팜 시스템: LED 효율 개선, 환기·냉난방 자동 제어로 전력 최소화

2. Labor-bound (노동)

문제: 농민 고령화, 인력 부족, 과일·채소 비정형 수확

🔹 자율주행 농기계

- GPS·LiDAR 자율 트랙터/콤바인 → 파종·경운·수확 자동화

- 소형 자율 플랫폼(예: Kubota X tractor) → 중소농 전용

🔹 수확 로봇 (Harvest Robots)

- 딸기·토마토 수확 로봇: 비전 AI + 로봇팔로 숙성果만 선별

- 사과·포도 수확 로봇: 협동 로봇팔 + 소형 이동 플랫폼

- 채소 자동 수확기: 잎채소·상추는 진공 흡입/컷팅 방식

🔹 제초/방제 로봇 & 드론

- AI 제초 로봇: 카메라로 잡초 인식 → 기계적 제거·국소 살포

- 드론 방제: 농약/비료 살포 자동화, 인력 투입 최소화

- 자율주행 제초기(Weed Zapping): 전기 충격·레이저 활용

🔹 원격 관리·공유 플랫폼

- Robotics-as-a-Service (RaaS): 농민이 기계 구매 대신 월 구독

- 원격 모니터링·제어: 스마트폰·PC로 농장 기계 제어 → 인력 최소화

- 농업 노동 공유 플랫폼: 농번기 단기 인력을 매칭하는 Uber형 서비스

🌾 태호의 생각

지금 전세계가 3, 4차 산업에 집중할 수 있는 이유는 농업의 눈부신 발전으로 인당 생산량이 대폭 증가했기 때문이다. 이번에 조사하고 공부해보면서 생각보다도 엄청난 기술들에 놀랐다. 앞으로 물리적으로, 화학적으로, 생물학적으로 발전할 수 있는 것도 무궁무진하다. 사람이 직접 하고 있던 수많은 노동들을 로봇이 대신할 수 있고, 화학적으로 더 효율 좋은 비료, 건강한 비료를 만들 수도 있고, 생물학적으로 조작해 슈퍼푸드를 만들어낼 수도 있다. 처음에는 로봇으로 얼마나 개선시킬 수 있을까라는 막연한 생각에 시작했는데 어디에 bound 걸려있는지를 찾으니 지금 당장 어디에서부터 사업을 해야 임팩트를 낼 수 있는지 이해할 수 있게 되어서 즐거웠다. 조사해보니 노동력 자체에 대한 bound도 꽤나 큰 문제였고, 자율주행 농기계, 수확 로봇, 제초 로봇, 방제 드론 등 이런 것들이 이미 많이 개발되고 있었다는 사실에 놀라웠다.

기술로 농업이 더 발전해서 더 많은 사람들이 먹고 살 걱정 없어지면 좋겠다. 물론 지금 당장도 지구 한쪽에선 음식이 남고, 반대쪽에선 음식이 부족한 아이러니한 상황이 벌어진다. 아직 이 이유를 제대로 이해를 못했지만 사회과학 공부하면서 좀 더 이해해봐야겠다.

이번에 2시간 정도 준비했는데 1주에 1번 정도는 투자해서 하나씩 작성해보자! 주제는 2-30개 정도 준비되어 있다ㅎㅎ